鎌倉時代はじめに抹茶をのむことは始まっていましたが、客の目の前にて、定められた手順により、すなわち点前をして茶をもてなすことは、茶の湯の成立とともに始められたのです。

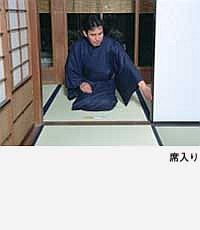

道具をそろえて点前をし、点てられた茶を目の前の客にもてなすために、主人はもとより客もともに取りきめた手順を守り行うことがもとめられます。茶を点てる主人と茶を頂く客の間に明確な手順作法が繰り返されるとき、各種の所作に型を生み出してきました。

たとえば、一服の茶を頂く前に、客相互の礼をつくしたのち、亭主に対し丁重な一礼をして、亭主に対する客の感謝の心をあらわします。これは主客の間にかわされる厚い心持が、作法として定めの型を生み出しました。そして型は主客相互の心の表現となり、型を正しく行うことによって、主客の心持を表出することが出来ることとなります。茶室の内での主客の交わりは、こうした型のつながり、重ね合いによって、その内にこめられた心持をたしかめ合うものといえましょう。

|

||||||||||

|

|

||||||||||

|

||||||||||

|

Copyright© 2005 OMOTESENKE Fushin'an Foundation. All Rights Reserved. |