|

|

|

|

|

|

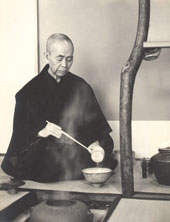

生形 貴重(うぶかた たかしげ)氏 |

|

| 千里金蘭大学教授

不審菴文庫運営委員

昭和24年

大阪に生まれる

平成15年

放送大学京都学習センター

客員教授就任

|

私どもが表千家にご縁をいただきましたのは、明治34年(1901)、祖父自徹斎貴一(明治13年~昭和41年)の入門以来です。私の先祖は代々大和郡山藩柳沢家の家老で、祖父の祖父に当たる貴治の時に明治維新を迎えました。貴治は郡山城を官軍に明け渡す役を果たした後、大阪に出ました。祖父は10歳の時に父省庵を失い、祖父の貴治に育てられました。一時上京しましたが、20歳の頃病気で帰阪し茶の道に巡り会いました。碌々斎宗匠より皆伝を授けられていた沼野晋屋氏に学び、当時の茶友には惺斎宗匠の弟様に当たられる平井利兵衛氏、惺斎宗匠の義弟に当たられる平井利助氏がおられたと聞いています。

|

|

| 自徹斎生形貴一 昭和31年頃 |

|

当時大阪の表千家入門者は30人くらいだったということです。碌々斎宗匠が隠居され、惺斎宗匠が家元を継がれていた頃です。明治38年(1905)の千家の火災の後しばらくは祖堂の道安囲の席で5~6人で稽古をしたということです。明治42年(1909)に祖父は意を決して玄関に入りましたが、身元引受人は平井利助氏と樂弘入氏で、当時の玄関は3人以内であったと聞いています。この頃「望棗」が出来ていますが、1個につき当時100円の費用が必要で、その制作費用調達のために祖父が大いに奔走したと聞いております。その後大徳寺聚光院昭隠老師に参禅得度し「朝宗庵大法自徹居士」の号を賜り、大正2年(1913)に大阪に戻り、以来表千家の発展に尽力し、昭和24年(1949)12月28日、即中斎宗匠より皆伝を賜りました。ちなみにこの日に私が生まれまして、茶の湯への因縁を感じます。

|

| |

|

|